导语:利用X射线光电子能谱(XPS)和硬X射线光电子能谱(HAXPES)技术,深入研究了LiₓNiO₂电极材料在表面至30纳米深度范围内,镍(Ni)和氧(O)在充放电过程中的电荷补偿行为。这项研究为设计兼具高能量密度、优异结构和化学稳定性的正极材料提供了关键指导。

一、研究背景

LiNiO₂是一种潜力巨大的正极材料,有望实现高电压和高容量。然而,它的实际应用受到表面和体相不稳定性的阻碍。这些不稳定性的根源在于充放电过程中阳离子(Ni)和阴离子(O)之间的电荷转移(即氧化还原过程)。因此,迫切需要通过实验手段深入理解LiNiO₂从表面到体相的这种电荷转移机制,以及锂离子脱出和嵌入时的电荷补偿过程。

为了回答这些问题,法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学CEA-LITEN的Anass Benayad研究团队,结合了硬X射线光电子能谱(HAXPES)和第一性原理模拟,精确解析了LiₓNiO₂电极在表面至30纳米深度内,Ni和O在电荷补偿中扮演的角色。研究结果证实了氧(O)在LiNiO₂到NiO₂转变过程中的体相电荷补偿机制中起着核心作用。这主要源于LiNiO₂的负电荷转移特性(即电子从金属离子转移到配体)以及键/电荷歧化(电子分布的不均匀性)特性。

X射线光电子能谱(XPS)技术因其极高的表面灵敏度和对局域电子结构的敏感性,在电池材料表征中应用广泛。然而,传统软X射线XPS的探测深度通常小于5纳米,因此大多数正极材料的XPS研究主要集中在涂层分析、表面稳定性和正极-电解质界面层(pSEI)上,针对体相电子结构的研究相对较少。

本研究创新性地结合了XPS/HAXPES技术和密度泛函理论(DFT)计算。通过HAXPES提供更大探测深度的能力,成功区分了来自材料体相和表面的信号贡献,从而清晰地解析了LiₓNiO₂电极在表面至30纳米深度范围内,Ni和O在电荷补偿中的作用。需要指出的是,解析HAXPES谱图中的体相和表面贡献并非易事。例如,在富锂氧化物的O 1s谱图中,结合能约为530 eV的峰,有时被归因于体相氧化,有时又被认为是表面降解的信号。这类争议可以通过深度分辨的定量分析来解决。值得庆幸的是,如今基于实验室的HAXPES设备已能实现这种无损深度剖析。

二、实验对象

不同脱锂程度(即不同荷电状态)的LiₓNiO₂正极材料。

三、研究目的

1. 在纳米尺度上,追踪LiₓNiO₂电极脱锂过程中,锂(Li)、镍(Ni)和氧(O)的局域电子结构如何随材料深度增加而变化。

2. 深入理解LiₓNiO₂中的氧化还原补偿机制。具体方法是:通过对不同荷电状态的LiₓNiO₂电极进行XPS和HAXPES无损深度分析,区分来自表面和体相的O 1s和Ni 2p XPS信号贡献。

四、实验方案

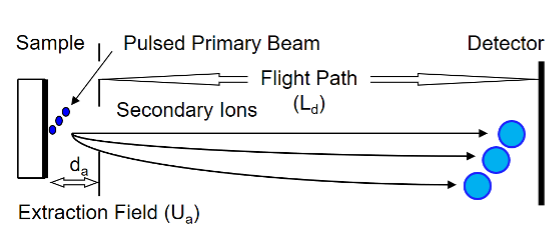

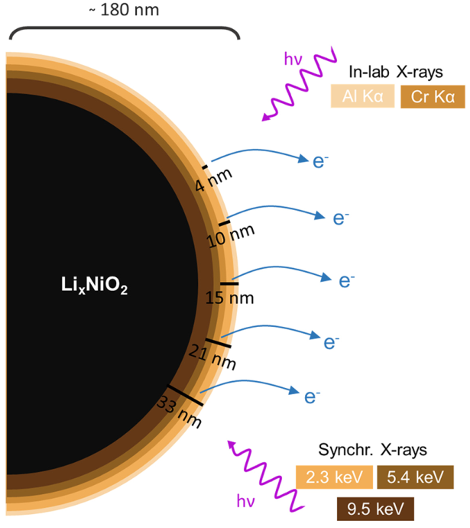

1. 使用实验室和同步辐射光源的XPS/HAXPES设备,研究LiₓNiO₂极片样品。通过改变X射线光子能量和光电子出射角(TOA)来调节探测深度。

2. 使用五种递增的光子能量(1.5 keV*、2.3 keV、5.4 keV*、5.4 keV、9.5 keV;*星号表示实验室光源)测量芯能级谱图,对应不同的探测深度。值得注意的是,在5.4 keV下,实验室和同步辐射设备的测量因光电子出射角(TOA)不同(分别为45°和80°),也导致了探测深度的差异。

3. 利用这种方法,实现了对样品从表面到体相(约30纳米深度)的纳米级分辨率深度剖析。采样深度以TPP2M公式计算的Ni 2p非弹性平均自由程(IMFP)来代表,其随X射线光子能量的变化如图1所示。

4. 核心分析方法:结合同步辐射/实验室HAXPES(使用ULVAC-PHI Quantes设备)和计算模拟,分析不同荷电状态下LiₓNiO₂电极的O 1s和Ni 2p XPS谱图,从而研究从LiNiO₂到NiO₂转变过程中,电荷补偿机制随深度的演变

图1. 采样深度与X射线光子能量关系示意图。

(该图直观展示了如何通过改变X射线能量来控制分析的信息深度)

五、研究结果

1. 锂(Li)的分布:

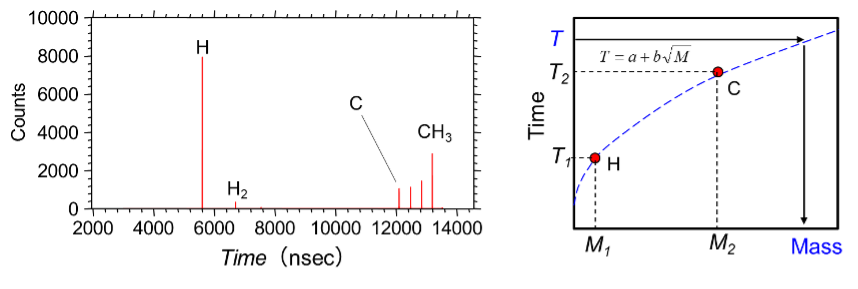

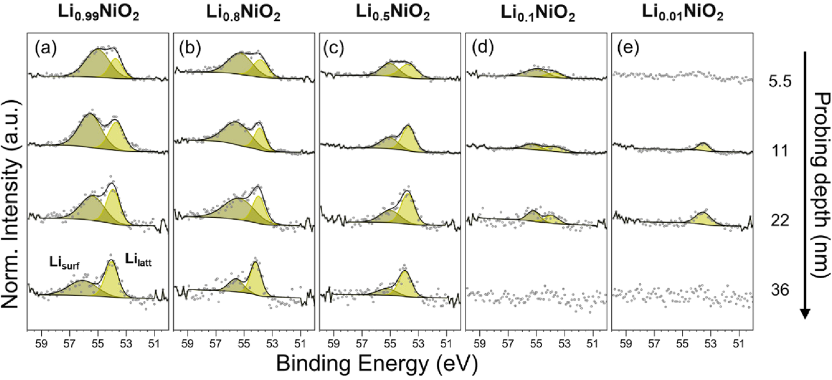

(1) Li 1s的XPS/HAXPES结果(见图2)显示,Li⁺存在于两种不同的化学环境中:一种是嵌入氧化物晶格结构中的Li⁺ (Lilatt, ~54 eV),另一种是存在于表面的Li⁺ (Lisurf, ~56 eV)。

(2) 表面Li⁺来源于原始材料的天然表面膜或循环后电极形成的正极-电解质界面层(pSEI),其成分可能包括LiF、Li₂CO₃和LiOH。

(3) 利用HAXPES技术,在不破坏样品化学状态的前提下,成功重构了不同脱锂程度样品在表面至约30纳米深度内Li⁺的分布情况。

(4) 关键发现:在高荷电状态下(图2d,e),尽管LiₓNiO₂体相中的Li浓度预计已低于HAXPES检测限,但在靠近表面处仍能检测到Lilatt峰。这表明存在一个几纳米厚的表面层,其晶格Li⁺浓度高于体相。这被解释为:层状氧化物在表面发生了重构,导致Li⁺离子被困在类似NiO的岩盐结构层中。

图2. 利用XPS/HAXPES对锂元素进行非破坏性深度剖析

(该图展示了不同深度和荷电状态下Li的化学态和分布)

2. 氧(O)的作用与演化:

(1) 研究发现,在LiₓNiO₂电极中,从表面到体相的电荷补偿机制主要由氧(O)的化学态变化主导。

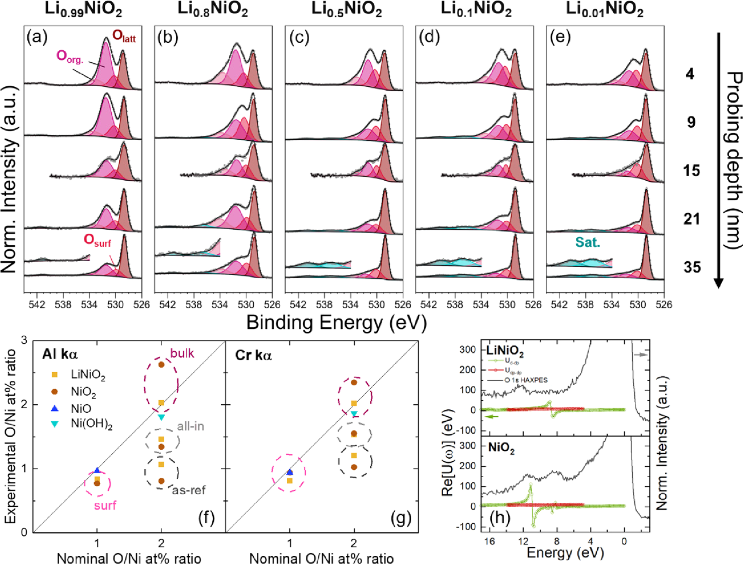

(2) 对O 1s谱图(528-535 eV区域)使用四个峰进行拟合:体相层状晶格中的氧 (Olatt, 528 eV),表面层中的氧(Osurf, 530 eV),以及表面物种中的氧(Osurf/hybrid, 531.5 eV 和 Oorg, 533 eV)。这与之前对层状氧化物的报道一致。

(3) 表面物种(Osurf/hybrid和 Oorg)的贡献随探测深度增加而显著降低,表明pSEI层非常薄,计算结果也支持其厚度约为1-2纳米(图3)。

(4) 关键争议点解析: 530 eV处的Osurf峰在体相敏感的HAXPES谱图中也存在,但其强度比例随探测深度增加而减小。这表明该峰主要与表面和体相缺陷以及循环过程中的降解有关,而非充电时体相氧(O)的氧化。这一结论得到了O/Ni原子百分比测量结果的支持(通过Lab-XPS (1.5 keV) 和 HAXPES (5.4 keV) 测得,见图3f, g)。

(5) 进一步地,研究者通过模拟模型将Ni 2p和O 1s谱图分离为“表面”(surf)和“体相”(bulk)贡献。实验结果与模型高度吻合:体相对应层状结构LiₓNiO₂ (O/Ni ≈ 2),表面层则类似NiO (O/Ni ≈ 1)。这凸显了XPS和HAXPES定量分析对于验证谱图拟合模型的重要性。

图3. 实验与模拟结合:展示脱锂过程中氧从表面到体相的演化过程。

(图3f, g 显示O/Ni原子比随深度变化,支持表面层富氧缺陷/降解产物的结论;图3h 显示O 1s等离子激元伴峰变化)

3. 镍(Ni)的化学态与演化:

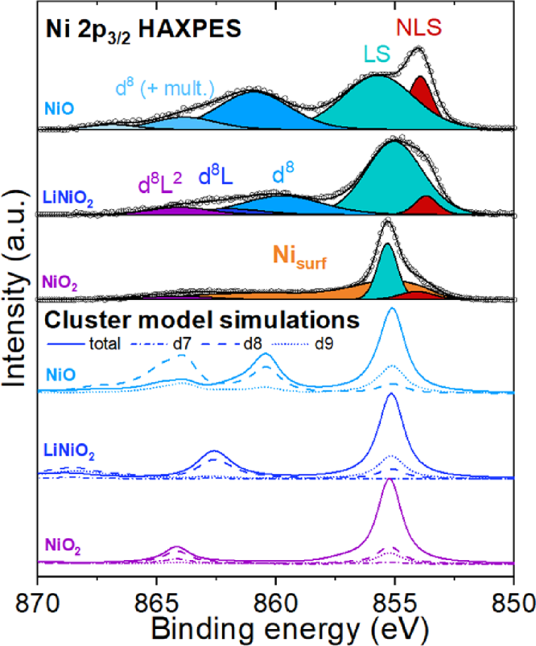

(1) Ni 2p XPS谱峰的形状不仅受Ni自身化学价态影响,还涉及复杂的Ni 2p-Ni 3d多重态分裂以及Ni 3d-O 2p电荷转移屏蔽相关的卫星峰结构。因此,结合原子模拟(理论计算)对谱图进行分析至关重要。

(2) 观察表面敏感的谱图(图4a-e顶行),在脱锂过程中,主要观察到853 eV处低结合能肩峰的减弱,而860-865 eV区域的卫星峰结构变化不大。

(3) 体相敏感HAXPES谱图揭示关键差异:脱锂态LiₓNiO₂的体相谱图在脱锂过程中变化显著:主峰(~855 eV)变得更尖锐,卫星峰结构向更高结合能方向移动(通常与更高的氧化态相关)。

(4) 重要结论:在循环过程中,电极表面形成了一个Ni处于还原态(低氧化态)的表面层,而在HAXPES探测的30纳米深度范围内(体相),可以清晰地观察到Ni被氧化。此外,Ni的表面还原现象与O 1s谱中Osurf峰强度的增加以及表面Lisurf的存在相一致,共同表明该表面层是成分接近LiₓNi₁₋ₓO(类似岩盐结构),厚度约为10纳米。

图4. XPS/HAXPES测试的不同深度和荷电状态的Ni 2p谱图

(对比表面敏感谱和体相敏感谱,清晰显示表面Ni还原和体相Ni氧化的差异)

4. 理论模拟揭示电荷补偿机制:

(1) 研究者进行了基于第一性原理的团簇模型计算来模拟Ni 2p谱图,并深入研究LiₓNiO₂中的电荷补偿机制。通过分析Ni 1s谱和理论结果模拟Ni 2p谱图,确定Ni 2p₃/₂卫星峰的性质主要由电荷转移特征主导。

(2) 计算得到的NiO、LiNiO₂和NiO₂中Ni 3d轨道的基态占据概率表明,它们都具有主导的d⁸特征(即Ni²⁺)。

(3) 从LiNiO₂到NiO₂的脱锂过程,导致Ni 2p₃/₂谱图的谱权重(特征强度)向高结合能的卫星峰转移。这个卫星峰被识别为部分具有|d⁸L̲²>态(即Ni²⁺伴随两个配体O上的空穴)的特征。同时,考虑到表面贡献(NiIIsurf)的重叠,体相中的电荷歧化特征减弱。

(4) 氧的核心作用:脱锂过程中电荷歧化的解除与O 1s谱中等离子体激元伴峰数量增加相关(图3h)。这些伴峰具有强烈的离域特征(与电子集体振荡有关),在LiNiO₂无序的电子结构中可能被抑制。这些结果共同表明,LiₓNiO₂中的电荷补偿机制基于O 2p - Ni 3d之间的电荷转移,并且O 2p在其中扮演主导角色。

图5. 实验测得的Ni 2p₃/₂谱峰(点)与理论模拟谱峰(线)的比较

(验证理论模型的准确性,并帮助识别卫星峰的物理起源)

六、总结与展望

(1) XPS/HAXPES的定性和定量分析揭示了LiₓNiO₂电极在充放电过程中的关键特征:在约10纳米厚的表面层中,Ni和O处于还原态;而在体相区域,Ni和O则逐渐被氧化。这使我们深入理解了从表面到30纳米深度范围内,Ni和O在电荷补偿过程中的具体作用。

(2) 氧(O)的双重角色:一方面,氧在补偿(脱)锂过程中至关重要,是体相高容量的关键(“功臣”);另一方面,氧也直接导致了电极表面的不稳定性和降解(“罪魁”)。

(3) 材料设计指导:为了提高材料在高电压下的容量和稳定性,可以通过表面工程(如涂层)来抑制氧导致的表面不稳定性(抑制“罪魁”),同时通过精确的体相掺杂来增强氧参与的体相电荷补偿能力(提升“功臣”)。

(4) 锂离子电池的能量密度和比容量最终取决于电极材料快速、可逆地交换锂离子和电子的能力。理解这些过程背后的微观机制,为设计具有高密度和优异结构及化学稳定性的下一代正极材料指明了方向。

七、实验室HAXPES的优势

新一代实验室设备(如ULVAC-PHI GENESIS 900),同时配备Al靶和Cr靶,可激发能量高达5.4 keV的X射线。在光电子出射角(TOA)为90°时,最大探测深度可达30纳米。这意味着仅使用GENESIS 900一台设备(无需依赖同步辐射HAXPES),即可对材料进行非破坏性的、覆盖0-30纳米范围的深度剖析。

实验室HAXPES的优势显著:

(1) 高空间分辨率:可在微观尺度上研究材料的局部化学组成和结构变化。

(2) 成本与效率:相比同步辐射,设备购置和维护成本更低,机时更充裕,实验安排更灵活。

(3) 成熟的数据分析:配备功能强大的数据分析软件,通过建立标准谱图数据库和灵敏度因子,使定性和定量分析更加便捷、准确。

参考资料

[1] R.F., et al.; Depth-Resolving the Charge Compensation Mechanism from LiNiO2 to NiO2; ACS Energy Lett. 2024, 9, 1507−1515.