1. TOF-SIMS技术概述及其在电池表界面研究中的重要性

飞行时间二次离子质谱(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS)是一种具有极高表面灵敏度和检测灵敏度的分析技术,已成为能源材料表界面研究不可或缺的工具。其工作原理是通过一次脉冲离子束轰击样品表面产生二次离子,经飞行时间质量分析器分析离子的质荷比,从而获得样品表面信息。TOF-SIMS在电池研究中的独特优势体现在三个方面:一是极高的检测灵敏度(可达ppm级别),能够识别界面层中的微量组分;二是出色的质量分辨率(m/Δm > 10,000),可准确区分质量相近的离子碎片;三是独特的三维分析能力,可通过深度剖析重构化学成分的三维空间分布。

在电池界面研究中,TOF-SIMS能够解决传统表征方法难以应对的挑战:精准解析纳米级SEI/CEI膜的化学成分随深度的变化规律;可视化不同组分在界面层中的三维空间分布;追踪充放电过程中界面演化的动态过程。这些能力使其成为连接电解质配方、界面化学与电池宏观性能的关键桥梁,为理解电池失效机制和指导电解质设计提供了强有力的技术支撑。接下来,让我们通过浙江大学陆俊研究团队在锂硫电池和锂金属电池的研究工作,进一步了解TOF-SIMS 在电池表界面研究中的重要作用。

2. 案例一:TOF-SIMS在锂硫电池SEI研究中的深度应用

2.1 研究背景

锂硫电池凭借其高达2600 Wh kg⁻¹的理论能量密度,被视为最具潜力的下一代储能体系之一。然而,其实际应用面临两个相互关联的关键挑战:锂金属负极的不稳定性和多硫化物的穿梭效应。在循环过程中,锂负极表面会形成固态电解质界面(SEI)膜,但其通常不均匀且机械稳定性差,导致锂枝晶生长和持续电解液消耗。同时,正极产生的多硫化物溶解并迁移至负极,与锂金属发生副反应,进一步破坏SEI完整性,造成活性物质损失和容量衰减。

传统电解质添加剂(如LiNO₃)可在一定程度上改善SEI性能,但单一添加剂难以同时解决多硫化物穿梭和锂枝晶生长问题。浙江大学陆俊研究团队创新性地提出了一种复合添加剂体系(LiNO₃/SAC/OP-10),旨在通过多种组分的协同作用实现双向界面稳定。在该体系中,LiNO₃优先促进SEI形成并调控多硫化物溶剂化,SAC优化SEI形貌以实现平面锂沉积,而OP-10通过极性基团相互作用增强锂离子通量的均匀性并固定多硫化物。复合添加剂的引入使电解质能够在锂阳极表面形成形貌均匀、结构稳固的SEI层,同时有效抑制多硫化物的反应活性与穿梭效应。相关研究成果以“Synergistic Compound Additives for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries”为题,发表于材料领域顶级期刊《Advanced Materials》。[1]

2.2 TOF-SIMS的深入研究内容

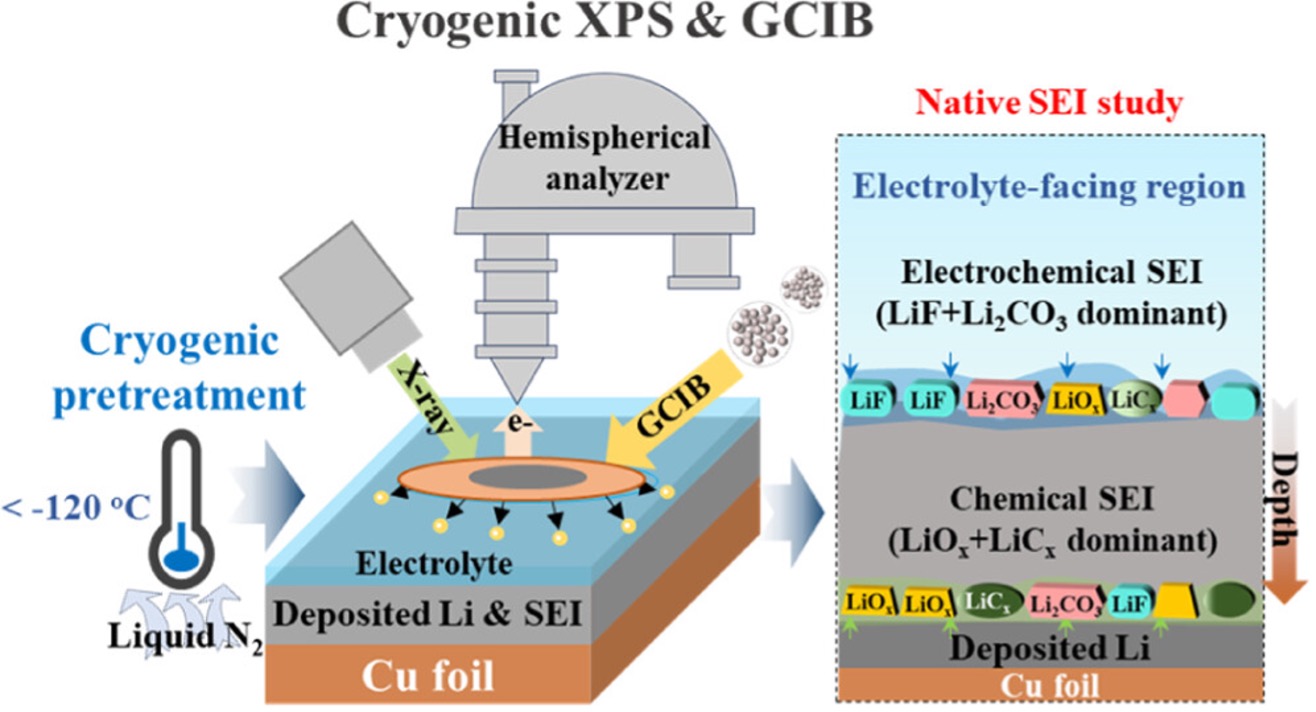

在该研究中,锂阳极表面能形成形貌均匀、结构稳固的SEI膜层,是证明复合添加剂能够有效抑制锂枝晶形成的重要证据。为了揭示不同添加剂配方对SEI膜层的调控作用,研究采用PHI NanoTOF 3+高性能飞行时间二次离子质谱仪,对三种不同电解质体系(空白电解液、LiNO₃/SAC二元添加剂、LiNO₃/SAC/OP-10三元添加剂)循环后锂金属负极表面的SEI膜进行了系统分析。

成分鉴定方面:TOF-SIMS检测到多个特征碎片离子:Li₂F₃⁻(LiF的特征片段,来源于锂盐分解)、LiO₂H⁻(Li₂O的特征片段)、C₂HO⁻和LiCO₃⁻(有机组分的特征片段,主要来自DOL/DME溶剂的还原分解)。这些碎片的相对强度变化揭示了不同添加剂对SEI组成的影响。

深度剖析结果显示:空白电解液形成的SEI中,有机碎片(C₂HO⁻和LiCO₃⁻)信号强度在整个溅射过程中保持较高水平,表明有机副产物遍布整个SEI层;而无机组分(Li₂F₃⁻和LiO₂H⁻)信号强度较低且随深度快速衰减。添加LiNO₃/SAC后,Li₂F₃⁻和LiO₂H⁻信号强度显著增强,有机碎片信号减弱。三元添加剂体系则表现出最优异的性能:Li₂F₃⁻信号强度高且在整个深度方向上分布均匀,表明形成了厚实且均匀的富LiF层;有机碎片仅在最表层被检测到,随深度增加迅速消失。

三维成像分析:进一步揭示了SEI组成的空间分布特征。通过重构Li₂F₃⁻和C₂HO⁻的三维分布图,发现三元添加剂体系形成的SEI中,LiF分布均匀连续,形成完整的保护层;而有机组分仅以岛状形式分散在表层,未能穿透至SEI深层。这种结构有效抑制了电解液持续分解和锂枝晶穿刺。

图1. a–f) 铜箔在不同电解质体系中浸泡一天后的AFM图像及循环后锂箔的SEM图像;g) 不同电解质循环十次后锂箔的C 1s XPS谱图;h–j) 不同电解质循环十次后锂箔的TOF-SIMS分析。

TOF-SIMS分析为理解复合添加剂的作用机制提供了关键证据:首先,它直接证实了三元添加剂促进形成以LiF为主的无机富集型SEI,这种SEI具有较高的离子电导率和机械强度,有利于均匀锂沉积;其次,它揭示了有机副产物被限制在SEI最表层,减少了循环过程中活性锂和电解液的持续消耗;最后,三维成分分布图像直观展示了复合添加剂如何实现SEI组成的空间调控,为电解质设计提供了明确指导。

3. 案例二:TOF-SIMS在锂金属电池CEI/SEI研究中的突破性应用

3.1 研究背景

高压锂金属电池(>4.5 V)是实现500 Wh kg⁻¹以上能量密度的关键路径,但面临正负极界面双重失稳的严峻挑战。负极侧,传统碳酸酯电解液与锂金属兼容性差,形成的SEI不稳定,导致锂枝晶生长和低库伦效率;正极侧,高镍正极(如NCM811)在高电压下界面稳定性差,过渡金属溶出和晶格氧释放导致CEI持续生长和结构退化。

传统电解质设计策略主要围绕Li⁺溶剂化结构调控,通过促进阴离子分解形成无机富集界面。然而,正负极界面处的电位场和离子浓度场存在显著差异,单一溶剂化结构难以同时满足两侧界面需求。浙江大学陆俊研究团队创新性地提出了"微乳液电解质"概念,利用液-液界面张力(γL-L)驱动氟化纳米液滴(50-120 nm)自发迁移至电极界面,实现不依赖离子迁移的界面钝化。该策略突破了传统溶剂化结构限制,同步构筑富氟 SEI 与 CEI。相关研究成果以“Liquid–liquid interfacial tension stabilized Li-metal batteries”为题发表在《Nature》上。[2]

3.2 TOF-SIMS的深入研究内容

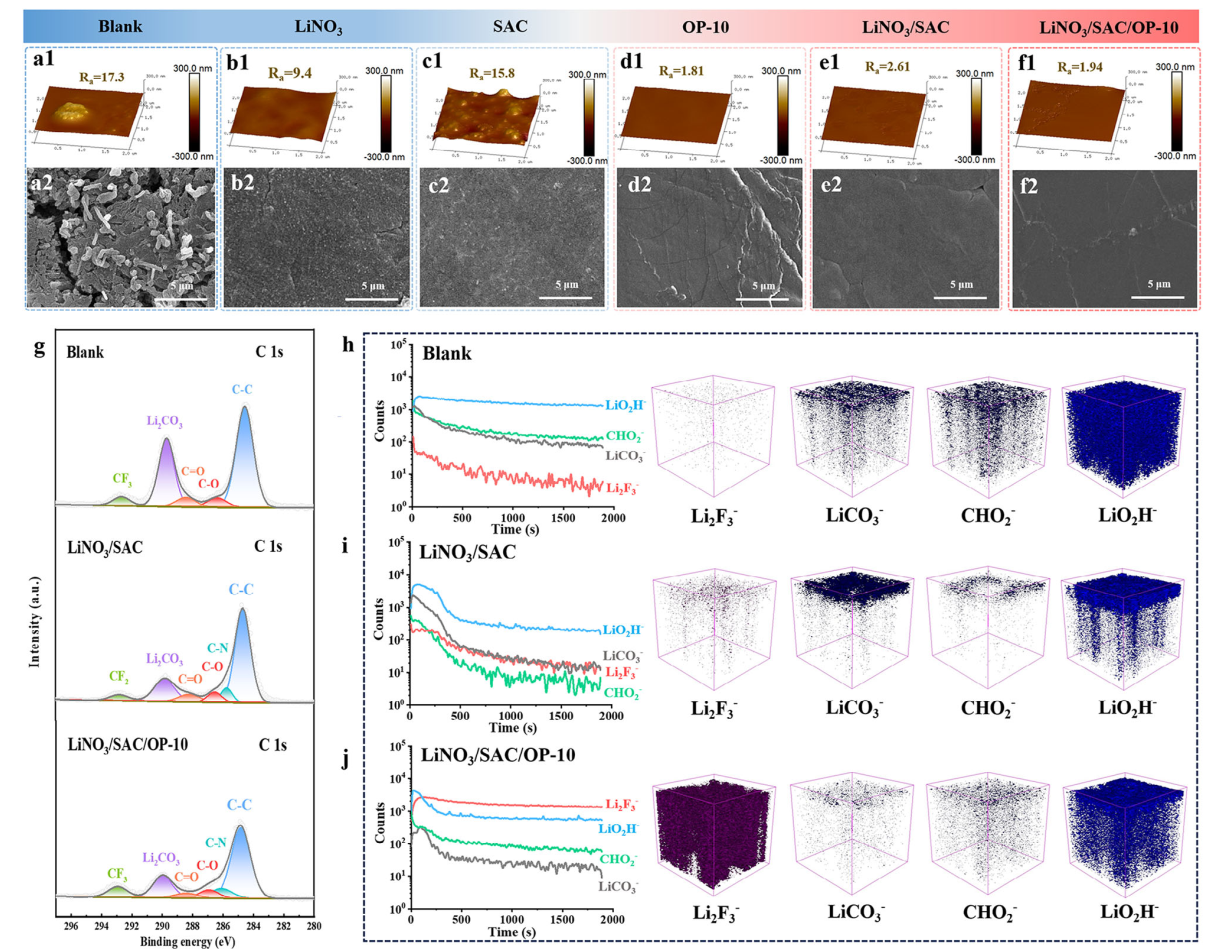

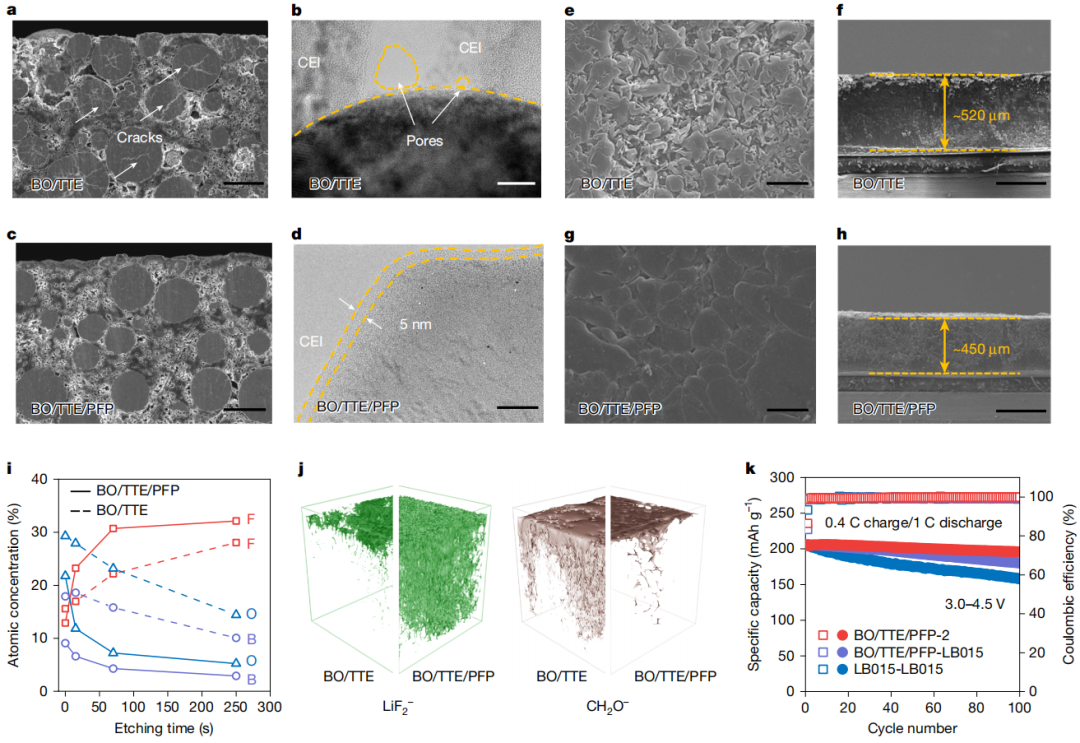

在这项研究中,电池循环后能否形成富含氟化物的稳定SEI和CEI层,是验证微乳液电解液体系有效性的关键依据。为阐明微乳液电解液诱导的界面演化,研究采用TOF-SIMS技术对微乳液电解质(BO/TTE/PFP)和对照电解质(BO/TTE)循环后的电极界面进行了纳米级深度解析和三维化学成像。

负极SEI分析方面:TOF-SIMS三维成像揭示了两种电解质的显著差异。对LiF₂⁻(LiF的特征片段)的分析显示:在BO/TTE/PFP体系中,LiF₂⁻信号强度高且在三维空间中分布均匀,表明形成了厚实、连续的富LiF层;而在BO/TTE体系中,LiF₂⁻信号强度随深度增加迅速减弱,表明富氟层较薄且不完整。

有机副反应评估:对CH₂O⁻(溶剂分解特征片段)的分析更有启示性:BO/TTE体系中,CH₂O⁻在SEI表层和深层均有强烈信号,呈现"U型"分布特征,表明有机副产物贯穿整个SEI层;BO/TTE/PFP体系中,CH₂O⁻信号仅存在于最表层,深层几乎无检出。这一分布差异表明该电解液体系在充放电过程中产生的CO2和O2较少,界面副反应得到有效抑制,从而有助于构建稳定且富含LiF的SEI层。

界面组分梯度映射:通过TOF-SIMS三维重构得以实现。结果显示,微乳液电解质形成的SEI具有明显的组分梯度:最表层为薄层有机组分(CH₂O⁻),随后过渡到厚实均匀的无机层(LiF₂⁻),这种结构类似于人工SEI的设计理念。而对照电解质的SEI则呈现有机和无机组分混杂分布的特征,缺乏明确的梯度结构。

图2. 电极电解液界面特性分析。

TOF-SIMS分析为微乳液电解质的工作机制提供了最直接的证据:首先,它证实了氟化液滴确实优先迁移至电极界面并参与形成富氟界面层,验证了液-液界面张力驱动机制的有效性;其次,它揭示了微乳液电解质形成的SEI/CEI具有理想的组分梯度和空间结构,表层有机层提供柔性,深层无机层提供机械强度和离子导率;最后,它从纳米尺度展示了界面组成的均匀性和连续性,解释了为何微乳液电解质能同时稳定正负极界面。

4. 总结与展望

TOF-SIMS作为表界面分析的表征技术,在两个典型案例中展现了其在电池研究中的多重价值:一是成分鉴定能力,能够准确识别界面层中的无机和有机组分;二是深度剖析能力,可揭示化学成分随深度的变化规律;三是三维成像能力,可可视化组分的空间分布特征;四是定量分析能力,可比较不同体系下特定组分的相对含量。

通过TOF-SIMS分析,研究者能够建立"电解质组成-界面化学-电池性能"之间的构效关系,为理解界面形成动力学、追踪界面演化过程、揭示失效机制等方面提供重要信息。

参考文献:

[1] C. Sun, T. Tang, M. Zheng, C. Lai, J. Lu, Synergistic Compound Additives for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries. Adv. Mater. 2025, 2507006. https://doi.org/10.1002/adma.202507006

[2] H. Ji, J. Xiang, Y. Li et al. Liquid–liquid interfacial tension stabilized Li-metal batteries. Nature643, 1255–1262 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09293-4